人事労務freeeで勤怠管理を行うメリット、デメリットとは?

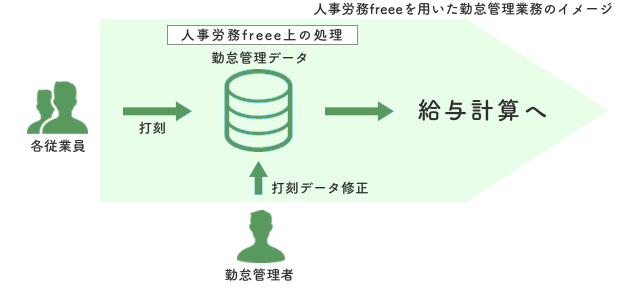

人事労務freeeの勤怠管理機能のイメージは、タイムカードと勤怠管理ソフトをペーパーレスとし、そのまま人事労務freeeに置き換えたものといえます。

各従業員がパソコン、スマホで出勤時にチェックイン、および

退勤時にチェックアウトし、システム上で集計された労働時間

から、そのまま給与計算を自動的に行います。

人事労務freeeで勤怠管理を行うメリットとは?

勤怠データをオンライン(人事労務freeeのサーバー上)ですべて管理するため、紙のタイムカードを保管するスペースが不要です。タイムカードは労働基準監督署やハローワーク、年金事務所などで提示、提出を求められることがありますが、その際のみプリントすれば問題ありません。

また、人事労務freeeのビジネスプランを利用すると出退勤時の打刻機能が利用できます(ライトプランでは1日の勤務時間の申告のみ可能)。

外勤や自宅勤務など、職場のタイムカードで打刻を行うことができない従業員に対しても、勤怠管理を行うことができます。位置情報を付加する機能も搭載されているため、労働時間を自己申告させる場合と比べれば信頼性が担保された方法といえます。

勤怠データはオンライン上で担当者が(理由を添えて)修正することが可能です。修正した内容はただちに給与計算のほうへ反映されます。

みなし残業時間(残業代)の設定が可能です。これは便利!

CLOUZA(クラウザ)、KING OF TIME(キンタイ)、

JOBCAN(ジョブカン)、その他csv形式による他社の

勤怠管理システムからのデータの取り込みに対応して

います。

人事労務freeeで勤怠管理を行うデメリットとは?

はじめに、従業員にスマホ、パソコンによる打刻に慣れてもらわねばなりません。タイムカードによる打刻に慣れている従業員だと、最初は戸惑う場合もあるでしょう。スマホによるチェックインでなく、打刻用のパソコンを用いることでタイムカード感覚での打刻が可能となります。

もともと労働時間を自己申告で行っていた従業員は、スマホなどで

勤怠管理を厳格にされると窮屈と感じ、打刻に協力してくれない

場合があります。

そのような場合は粘り強く説得していくしかありません。

その他、人事労務freeeで勤怠管理をする際に注意しておきたいこととは?

法定時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働をさせる場合には、別途従業員代表と36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります(届け出を怠っていると労働基準法違反となってしまいます)。

労働時間ではなく成果を重視して賃金を支給する場合には、裁量労働制やみなし残業代の適用、インセンティブへの割り振りなどを検討します。それぞれ適用となる要件が定められているため、注意しましょう。

労働時間ではなく成果に対して賃金を支給するような場合で

あっても、深夜残業代の支給や、健康管理のための

労働時間の把握は必要となります。